本書の内容

現代脳科学は、ヒト意識をどのように可視化するのか? 睡眠と夢想は如何にして思考を育てたか? 思考と意識の成立には、その成長段階が不可欠か? 私達はどのようなものに『意識』を感じるのか? ヒト意識以外に、複雑で解決能力を持ったものには何があるのか? 人工知能や人工意識を自然史の最高産物たるヒト意識を乗り越える存在と位置づける。本書は、意識を解体し、意識の生成を科学する、医師による新たな意識論である。

著者名

黒川 衛

目次構成

AIとVR時代の意識論:『こころを越えるモノ』を探して

目次

はじめに – こころを超えるモノを探して p01

知的能力の位置づけ p05

第一章 AIとVR時代の思考

1 果たして『我思う故に我あり』なのか p07

2 思考と意識の形態を見せる脳科学研究 P11

3 逆転した鏡の向こうの私 p18

4 実像これすべて虚像 p23

5 睡眠と夢想が育てる思考 p27

第二章 『思考と意識』のパラダイム変換

1 私達がそれに意識があると感じるとき p40

2 思考発展のブレイクスルー p47

3 加速される思考表象の体系化と思念操作 p53

4 動作の原点・思考の原点 p59

5 視聴覚の連動ー黙読から思考へ p65

6 記憶と思考の源泉から奔流へ p70

7 原風景に彩られた感情から論理的思考へ p82

8 思考の解体はラビリンスへの一歩なのか p86

第三章 『意識』探求の飽くなき旅

1 ヒト脳のみが脳にあらず p93

2 小さな巨人、小脳が意識を支える p99

3 植物は私たちを見つめている p109

4 宇宙レベルでの意識の探求 p112

おわりに - 人工意識は何故成立しがたいのか p117

脳解剖資料編 思考と意識を探求する脳研究のために

1 神経組織の進化、複雑化 p126

2 ヒト脳の概観 p128

3 運動制御と基底核 p134

4 情動機能 p138

5 小脳の構造 p142

6 言語野とデフォルトモードネットワークの紹介 p146

==========================

はじめに - 心(こころ)を超えるモノを探して -

核開発後の世界は、ヒトゲノムの解読に代表される分子生物学の興隆と、インターネットの普及・拡大による情報化社会の爆発的な発展を経て、もはや、過去の状態へと戻ることができない帰還不能点(Point of No Return=PNR)に達しようとしている。情報技術や製造技術、細胞工学や金融工学を含めた多様な領域で、急速な技術革新がおき、私たちの現実生活に対して、一挙に技術進化の風圧が増してきている。その結果、これまで社会を支えていた家族制度や教育制度、市場から法体系、死生観に至るまで混乱が生じ、従来型の社会秩序ではもはや対処できないことが露呈しつつある。まもなく、私達の適応能力を超え、先人の知恵が頼りにならない衝撃波がくることを、どれほどのものが覚悟しているだろうか?

情報工学分野での人工知能(Artificial Intelligence= AI)や理工学分野での仮想現実(Virtual Reality=VR)といった技術の進歩は単に利便性を向上させるにとどまらず、私達の意識の在り方にも関わってきており、伝統的な観念や思潮に激変をもたらしつつある。

本書は、混迷の時代の理解の一助となるべく、思考と意識の科学の現状と今後の可能性の解明にチャレンジするものである。チャレンジにあたり、前世紀までの哲学の原著を基礎から紐解くことはしない。必要に応じて、紹介することもあるが、消化不能な文字列に付き合うことよりも、問題とする本質の追究に焦点をおきたいからである。また、既存の社会思想の枠組みにこだわることは、来たる社会を考える上で、もはや通用しない道具を使うに等しく、効率が悪いと考えることももう一つの理由である。ケインズなどの社会設計主義は、 格差が物性の分布に由来すること、ハイエクをはじめ自生的秩序派は、市場に変遷と収斂の両方向の契機があることまで思い至っていないようだ。時代はもはや、先人の教科書も、古文書も参考にならない時期に達している。

本書の特徴は、思考と意識を脳科学的に再検討し、自然史の俯瞰から、近未来予測に示唆を与える視点を提起することにある。

意識には多様なスペクトラムがある。精神活動の一部である意識を、主体的な経験面から表現すると、心(こころ)ということになる。私達の常識からすると、心とは、個体型で、唯一無二の、経時的一貫性を持った、進行中の主人公感覚をさす。しかし、この周知の事実と思われていたことは果たして真理なのであろうか。複数の重心を持ち、時間的な連続性、順路性に縛られずに心をとらえなおしてみてはどうだろう。そこからはきっと多くの示唆が与えられるに違いない。結晶の生起、自走粒子や物質間の交響・干渉作用などを観察すると、意識に類似したモノが断続的に分布していることがわかる。心を越えるモノの探索にあたっては、物質や生命の境界を固定する知的固執や、科学を逸脱し森羅万象を生命と見紛う神秘主義から解放されなければならない。

既存の科学や芸術や信仰から飛躍するためには、理論体系や美醜観念、倫理を見直す必要がある。位相関係を見返すと表裏逆転の解剖体が見えてくる。美醜から解放されると畏敬の芸術が生まれてくる。宗教や法理の対立からの復興を想像してみるとより自由になれる。デザイナーはリバースエンジニアを模倣してそのデザインシナリオを逆走できる。

思考と意識の現実の場の探索のために、既知の頭蓋内の中枢核や線維連絡を再確認することは答えに至る適切な道とは言えない。真理の場の同定とは位相を異にしているからだ。知能の理解のためにヒト思考モデルを再構成するトップダウン的なアプローチだけでなく、人工知能を試行錯誤で試作するボトムアップ的な試みも重要である。糖の一種であるデオキシリボースだけが、遺伝機能のハードウエアの専売特許であるはずがない。そのことを誰もが薄々気づいていながら、その代替を探す苦労はせず見ぬふりをしているか、その一歩を踏み出すものがあっても途方に暮れているのが現状であろう。

宇宙は、生物や意識の誕生のための母体として用意されたわけではない。宇宙は、偶然にも意識の誕生をもたらしたが、様々な宇宙に、様々な亜型の意識や、魅力的なスピンアウトがあるだろう。いまは、まだ、私達の想像力の届かない、心を超えるモノがあるにちがいない。

恋愛論はどこまでいっても恋愛とは異なる。私の考究した思考と意識論も、そうした乖離を免れないかもしれない。しかし、AIとVRの時代に意識と思考の新しいパラダイムの構築は避けて通れない。

思考と意識とを自然科学的に解き明かす理論体系はなく、本稿はその先駆として試論にならざるを得ないことを御容赦頂きたい。不透明な時代を生き延びるうえで、学術の枠を超えた自由な発想と観点へと飛躍する思考スタイルが必要である。本書が、思考と意識の物理的萌芽を探索し、その拡張性を正しく予感し、やがてブレークスルーをもたらすであろう学徒への思索の一助となれば、幸いである。

1-2 思考と意識の形態を見せる脳科学研究

この節では、思考と意識の生物学的基盤である神経のネットワークの可視化の現状を概観してみたい。脳科学にあまりなじみのない方には、いささか、耳慣れない神経解剖領域の言葉が並ぶかもしれないが、専門的な理解や知識を紹介することが主旨ではない。これらの図は 視覚化された思考の図である。まずは用語の詳細を気にせず、イラスト図を十分に眺め、中枢神経系のネットワークのイメージを比較していただきたい。いずれも脳科学領域で評価されている科学者たちが論文でまとめている図表である。様々な印象を持たれることと思う。本文中に耳慣れない脳組織や神経回路など解剖学等の専門用語を用いて説明を行っているが、これらの専門知識は巻末に資料としてまとめている。必要に応じて、巻末を参照して本文を読み進めていただきたい。

意識は、ジェットコースターのように駆け巡るのか。

目覚めて間もなく、自律神経は交感神経優位に変わり、無数の感覚刺激を連続的に受け取りながら、様々な動作を生み出していく。自覚の程度に差はあるが、これらはいずれも中枢神経系の活動によるものだ。その指令は身体内を上下に、内外に、左右に駆け巡る。そして自己の意識もまた、これらの活動と並んで脳内をジェットコースターのごとく駆け巡っているように感じられる。時に何かに熱中し、醒めては別の関心事に移る。想い出したように何かを探ったり、ひらめきが降りたりしてくることもあり、プラズマのように揺れ動いているようにも見える。

同じ人体器官でも、骨格なら可動方向を、心臓ならポンプ機能を、胃腸なら蠕動方向を思い浮かべることができる。しかし、脳のように、動かない臓器の場合、何を思い浮かべればよいだろうか? 脳科学者は、その問いに答えるべく、脳がどのように意識を紡いでいるのかを解明するために様々なアプローチを行っている。

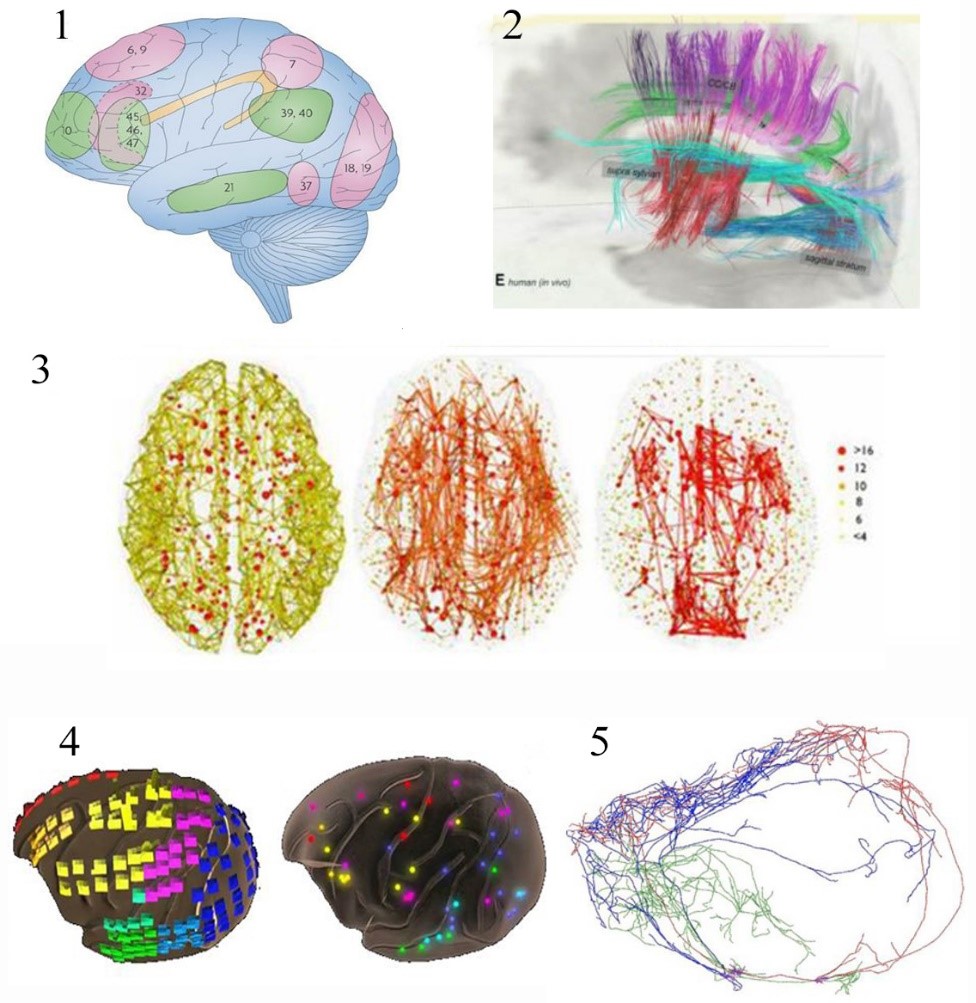

(順に、1 知能に関連していると仮説されている領域をまとめている図、2 主要な神経繊維の3次元的な構造を描出した図、3 思考する際の連絡経路、中継点を抽出した図、4 思考中の電気活動をリアルタイムで可視化した図、5 長大な神経繊維の全体像をとりだした図である。いずれも、意識現象の 脳解剖学的な探求図なのである。)

脳科学研究からの知見の紹介-意識の可視化

以下の専門的な説明をまとめると、

1機能局在を展開したP-FIT(Parieto-Frontal Integration Theory)仮説、

2上縦束、帯状回、脳梁などのDTI解析(The Geometric Structure of the Brain Fiber Pathways SCIENCE論文)からの知見、

3神経回路上のハブ(High-cost, high-capacity backbone for global brain communication PNAS論文)の指摘、

4硬膜下皮質表面電位(Electrocorticogram ; ECoG) を用いた研究、

5前障からの意識の王冠(A digital reconstruction of a neuron that encircles the mouse brain 2017)の発見である。

以下、簡略にそれぞれの研究を説明した。興味のある方は、一読をしていただきたい。

1.P-FIT仮説(図1)

P-FITとは、ユングとハイアール が立てた仮説で、DT-MRIや機能的MRIを含めた、脳画像及び脳機能解析のデータから、知性(Intelligence)が主に、頭頂葉ー前頭葉の統合により機能しているとする理論である。彼らは外線条皮質や紡錘状回のような視覚系情報と連合した部署は、縁上回や角回、上頭頂小葉などの頭頂葉の領域へ神経経路を持っており、これらの領域は中心前回の頭方領域や下前頭回などのワーキングメモリ(作業記憶)等に関わる前頭葉領域と交響していること、前帯状回や上縦束のような脳葉間の線維連絡が存在していることから全体として知性が頭頂ー前頭領域の統合によって機能していると指摘している(4)。

2.重層的で秩序正しい三次元格子構造を持つ大脳組織(図2)

ウェディーンは、拡散 MRI 技術を用いて、大脳組織が二次元シートの重層からなる、極めて秩序正しい三次元格子構造を持っていることを指摘している。彼らの報告によれば、意識に関連する主要な神経回路は、上縦束などの長軸方向に平行な線維と、それと法線方向に接続する線維によってシート状の立体構築をなしており、それは上縦束、脳梁、帯状回の相互の立体的連結関係も包含する矢状、前額、水平面に連続性のある極度に湾曲した織布構造である。この格子構造は天然の座標系といえる。ヒトほど複雑ではないがサルにも同様の格子構造があり、この格子構造は進化過程を経て自然に変化してきたものと思われる(5)。

3. 神経回路のネットワーク機構内にあるリッチ・クラブ(ハブ・中継基地)(図3)

大脳の神経の接続状態(コネクトーム)を検討すると、そのアクセスの集中度は、段階的に異なっている。フーヴェルらは神経回路内にリッチ・クラブと呼ばれる数十程度のハブ(中継基地)を中心にしたネットワーク機構が備わっていることを指摘している。彼らはDTI解析で、1170等分した健康人脳のうち、10%あまりの部分がそうしたハブを形成していたこと、神経経路全体の2%を占める90ミリを越える神経経路はその58%がこの rich club に結合していたことを明らかにした。たとえば、前頭側頭葉ハブ としては、楔前部、上前頭回、前部及び後部帯状回、島葉、上頭頂小葉などに内包されるものがあった(6)。

4.硬膜下皮質表面電位を用いたリアルタイムでの脳組織間活動の確認(図4)

硬膜下皮質表面電位 (Electrocorticogram ; ECoG) を用いた脳研究では、脳表面の1ミリ間隔の複数電極から同時計測した電気信号から脳内部(脳表面下0.2 ミリから3.2 ミリ)の神経活動を高い精度で推定することに成功している。この技術は脳内電極を刺し込まずに、脳の表面(硬膜内)から脳の内部の神経の活動を高い精度で知ることができ、リアルタイムで自由移動下の動物の行動と神経相関の検討を可能にした。実際にサルが動かした手首の空間的位置移動を、計測情報からデコードすることにも成功している(7)。

5.全脳を覆う巨大なニューロンの存在(図5)

クリストフ・コッホらは、前障の特定部位の神経細胞の全景を描き出すために、トランスジェニックマウスと全脳スライス再統合技術をもちいて、王冠のような巨大ニューロンの存在を初めて確認した。これは前障(外包と最外包の間にある島葉の灰白質)を起始部位とする神経線維で、まるで意識の王冠のように、全脳を回遊するニューロンである。晩年のフランシス・クリックが意識の場として主張していた部位でもあり、電気刺激により失神を起こすことでも知られている部位である。錐体路や脊髄視床路のような上下方向のニューロン群以外に、このような巨大なニューロンが大脳内に存在することは、これまで知られていなかった(8)。

3-1 ヒト脳のみが脳にあらず

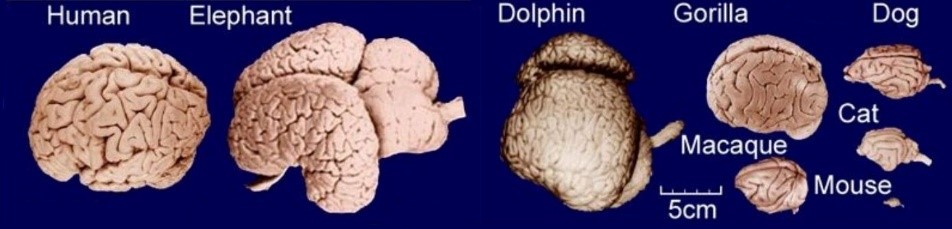

ゾウの脳、イルカの脳、ヒトとチンパンジーとの比較

哺乳類には様々な形の脳があり、イルカや象の脳はヒト脳よりも大きく、表面の皺襞も細かい。象は人間には聞こえない低周波でもコミュニケーションをとっており、地盤に連動した足の感受性も高く、視界が制限される自然環境で有利である。60km以遠の水場の位置記憶が可能で、数量認識能力(1)は極めて優れている。仲間を慰撫し、死者を弔う葬送行為も観察されている。図に見るように、側頭葉が特に肥大し、小脳も大きい。イルカは二次的に海棲生に再適応した海獣で、小脳は大きく三次元的な移動に長けている。嗅神経が欠落し、視覚はさほど発達していないようだ。人間にはない半球睡眠を行う。特徴的なのは、聴覚機能が変化し、超音波を出して、その反射音から物との距離を確認するエコーローケーション(反響定位)をメロン体という器官で行っていることだ。また、両者とも音声模倣能力、鏡像自己認知能力がある。チンパンジーは他の真猿類と異なり新生児微笑や新生児模倣があり、母子関係では見つめあいながらの子育てが可能である。自分の損失を顧みずに他者の利益を図る利他行為も散見されるが、互いに利益を図りあう互恵行動は乏しい(2)。ヒトとチンパンジーでの脳での遺伝子発現比較では、ヒト特異的な遺伝子群は、運動前野、前頭前野、海馬のニューロン、アストロサイトに集中していた(3)。

このように同じ哺乳類でも、生活能力は大きく異なり、脳の形態や組織内容も大きく異なっている。(写真は http://www.brainmuseum.org/ より)

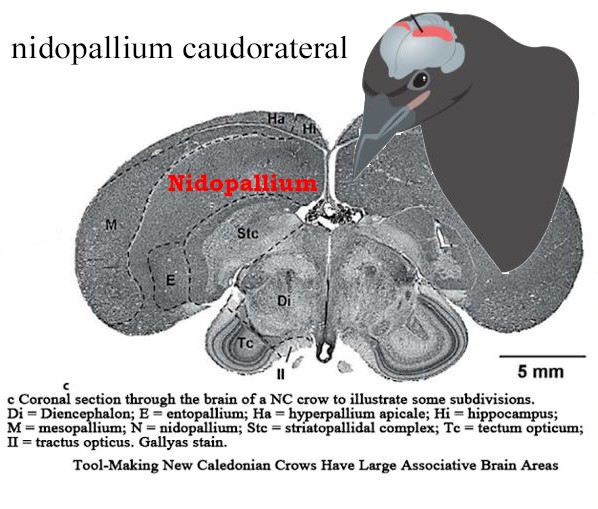

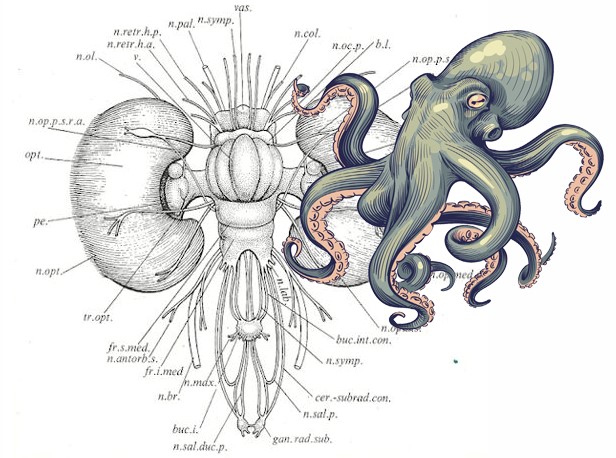

カラスとタコの認知能力や脳の特徴

いくつかの哺乳類の認知能力と脳組織に触れたが、今度はカラスやタコの脳を覗いてみよう。一見して哺乳類の脳とは違うことがわかる。

カラスは、ガラス容器に小石を入れて水位を上げ水面付近の餌を食し、クルミを車に轢かせて実を食べ、ワイヤーをフック状に曲げるなど、道具の利用や製作が巧みである。コミュニケーション能力も優れており、ヒトや他のカラスのジェスチャーを理解する。観察している他者の視線と視野に留意し、遮蔽物を利用して作業を行い、親しいカラス以外の視線を感じた場合、隠した餌を移動する。カラスの脳はハトやニワトリに比べて格段に大きいが、哺乳類特有の新皮質の層構造などはなく、哺乳類とは全く異なる部所に、高密度の神経群として nidopallium caudolaterale (和名はまだないが、深外套尾側外側ほどの意味)という組織があり、これが、彼らの高度な認知能力(4)に関わっている。

タコは運動能力上、様々なテクニックを持っている。遊泳時には、独特なジェット水流と、脚のプッシュプル法を活用し、他に吸盤だけでゆっくり移動することもできる。歩行時には脚の順番はない。逃げるときは煙幕をはり、人によるネジブタの開け方を観察して習得できる。皮膚表面の形態と色素を変える擬態は特徴的で、体表の色素胞により色とパターンや点滅を制御できる。多様な皮膚ディスプレイは、捕食者への対応行動のほか、個体間のコミュニケーションとしても用いられ、視覚的シンボル(記号)を描写するボードのようだ。網膜に視物質のロドプシンしかなく、他に色覚細胞がないのに、何故色を模倣できるのか不思議である。タコの瞬間偽装能力(擬態)は動物界では突出した能力である。8本の足にも、分化した小さな脳があり、合計9つの脳組織(神経塊)を分散神経系として活用している。タコのゲノムは大きく、ゲノム重複が少なく、可動遺伝因子であるトランスポゾンの比率が驚異的に高い。胚発生に関わるHox遺伝子さえクラスターをなさず分散しており(OIST沖縄科学技術大学院大学調査)、ゲノムレベルで異色な存在(5)となっている。分散神経系の制御法も理解しがたいが、原索動物ですらない彼らの知的能力には驚かされる。これだけ賢いのに寿命が比較的短いのは残念ではある。詳細は専門書を参考にされたい。

ヒト以外のいくつかの哺乳類、そしてカラスやタコの脳の形態と知的能力を紹介してみた。思考や意識の成立には、ヒトの大脳組織の皮質の六層構造や、終脳構造の特異性などは必須ではない。ヒト脳の構造によらずとも、思考や意識の進化形態がありえるし、ヒト脳モデルは、より普遍的な意識体を包括していない。ヒト脳の組織学的・機能的観察をもって、より普遍的な思考と意識に敷衍することは不適切であり、人工意識や拡張意識の開発に際して、そのことには留意する必要がある。